Colloque international

Université de Lille (Pont de bois)

5 octobre 2018

L’odorat est certes moins développé chez l’homme que la vue ou l’audition qui nous permettent de nous orienter dans l’espace. C’est pourquoi les sciences humaines ont plus facilement étudié les autres sens. Il est de fait plus difficile de verbaliser une émotion à partir d’une odeur (Dubois, 2009), mais l’homme est en capacité d’en sentir des milliers et de les intérioriser avec une forte coloration affective (Le Guérer, 2002), sachant que le « discours olfactif » permet aussi à l’homme d’exprimer son rapport au monde – adaptation ou aliénation – selon sa situation de communication. Étant donné le lien étroit entre l’odorat et le cerveau, ce discours influe puissamment sur le comportement humain (qu’il s’agisse de l’alimentation, de la sexualité, du commerce etc.). Les odeurs, bonnes ou mauvaises, génèrent des émotions fortes et jouent un rôle primordial dans la construction de la mémoire, particulièrement dans le cas du souvenir à l’instar de la madeleine de Proust (dans Du côté de chez Swann), l’odeur — comme la saveur — est un média de la réminiscence.

Le laboratoire ALITHILA en langue et littérature française, le laboratoire CECILLE en langue et littératures étrangères, le laboratoire GERiiCO en sciences de l’information et communication, tous les trois de l’Université Lille, s’associent avec le laboratoire CIMEOS en sciences de l’information et communication de l’Université de Bourgogne, pour investir ce nouveau domaine de recherche en SHS. Ils appellent d’autres chercheurs à partager leur intérêt pour la signification sensorielle et la symbolique des postures communicatives liées à l’odeur. La communauté de chercheurs en SHS est donc invitée à s’exprimer sur l’expérience olfactive en distinguant le sensoriel (l’esthésie), du sensible réfléchi (l’esthétique), pour enfin mener une réflexion sur le sens et le symbolisme de cette expérience (une possible « éthique olfactive »), en référence à la « trinité du sensible » selon J.-J Boutaud (cf. Parizot, 2013). L’enjeu interdisciplinaire, à la croisée des approches littéraire et info-communicationnelle, est bien de décrypter une « rhétorique de senteurs » (Perrouty, 2006).

Les odeurs structurent non seulement notre relation au temps et à l’espace mais figent également nos représentations sociales et suscitent le partage d’émotions. L’argument de ce colloque est de montrer que le sens olfactif, oublié par la tradition philosophique ̶ si on excepte Condillac et Nietzsche (Jaquet, 2010) ̶ est fondamental dans notre construction du sens, et de montrer que l’odeur est un marqueur social inévitable. Dès lors se posent des problèmes d’expression : comment exprimer l’indicible odeur ? Quels sont les mots et les expressions linguistiques caractéristiques de l’olfaction ? Dans quelle mesure l’odeur structure-t-elle un imaginaire ou inspire-t-elle une poétique ? Se posent encore divers problèmes de communication : comment échanger et documenter des informations à partir de l’olfaction ? Quel rôle peut jouer le parfum dans les processus de médiation culturelle ? Comment persuader à l’aide des odeurs, voire inciter à l’achat en contexte publicitaire et commercial ? Quels sont les rites sociaux liés au parfum ? etc.

Le colloque « Sens et Senteurs » se tiendra vendredi 5 et samedi 6 octobre à l’Université de Lille, site « Pont-de-bois » (frais de participation : 50 euros pour un chercheur titulaire, 40 euros pour un doctorant). Les projets de communication, assortis d’une notice biographique, sont à adresser à jerome.hennebert@univ-lille3.fr et patrice.delabroise@univ-lille3.fr avant le 15 juin 2018. Après un examen des propositions en double aveugle, le comité scientifique donnera sa réponse au plus tard le 14 juillet 2018.

Site de référence : https://sensetsenteurs.univ-lille.fr

Axes directeurs :

Axe 1 : L'odeur, média de la communication sociale

- La communication interpersonnelle par l’odeur

- L’odeur dans la communication interculturelle

- L’utilisation des odeurs dans la communication commerciale

- La symbolique des odeurs dans les rites sociaux

- L’odeur dans la médiation culturelle

- L’odeur comme signature olfactive des organisations

Axe 2 : Le lyrisme olfactif

- Comment exprimer l’odeur ? par quels mots ?

- À partir de quelles figures de rhétorique parler d’une odeur ?

- Comment l’imaginaire olfactif sert-il un projet littéraire ?

- Quel discours esthétique sur les odeurs ?

- Dans quelle mesure un discours utilise-t-il les odeurs pour toucher ?

Axe 3 : Odeurs, représentations, et mises en intrigue

- Comment mettre en récit une odeur ?

- Y-a-t-il un storytelling olfactif dans les médias ?

- Comment une société se représente-t-elle les senteurs à une époque ?

- Quels sont les stéréotypes de genre liés à l’odeur ?

- Comment mettre en image une odeur ?

- Comment figurer l’odeur et la saveur ?

Comité scientifique :

Michèle Aquien (Paris) PR

Jean-Jacques Boutaud (Dijon) PR Patrice de la Broise (Lille) PR

Anne Parizot (Besançon) PR Cécile Tardy (Lille) PR

Paul-Henri Giraud (Lille) PR Paul Rasse (Nice) PR Annick Le Guérer (Paris)

Yves Baudelle (Lille) PR

Joël Candau (Nice) (PR) Jérôme Hennebert (Lille) MCF

Andrée Lerousseau (Lille) MCF

Constantin Bobas (Lille) PR

Audrey Moutat (Limoges) MCF

Comité d’organisation :

Jérôme Hennebert (ALITHILA)

Valentine Coppin (ALITHILA, doctorante lettres modernes)

Jessica Kounda (ALITHILA, doctorante lettres modernes)

Andrée Lerousseau (CECILLE)

Patrice de la Broise (GERIICO)

Rolph Roderick Koumba (ALITHILA, doctorant lettres modernes)

Bibliographie indicative :

Barbet Virginie, Le Marketing olfactif, Paris, Presses du management, 1999

Boutaud Jean-Jacques, Sémiotique et Communication. Du signe au sens, Paris, L’Harmattan, 1998

Candau Joël, Mémoire et expériences olfactives, Paris, PUF, 2000

Corbin Alain, Le Miasme et la jonquille : l’odorat et l’imaginaire social XVIIIe-XIXe siècles, Paris, Flammarion, 2008

Dubois Danièle, Le sentir et le dire, concepts et méthodes en psychologie et linguistique cognitives, Paris, L’Harmattan, 2009

Eliena Jean-Claude, Le Parfum, PUF, coll. « que sais-je ? », 2015

Jaquet Chantal dir., L’Art olfactif contemporain, Paris, Garnier, 2015

Jaquet Chantal, Philosophie de l’odorat, Paris, Odile Jacob, 2010

Julien Mariette, L’Image publicitaire des parfums, Paris, L’Harmattan, 1997

Lardellier Pascal dir. , À fleur de peau : corps, odeurs, parfums, Paris, Belin, 2003

Le Guérer Annick, Les Pouvoirs de l’odeur, Paris, Odile Jacob, 2002

Le Guérer Annick, Le Parfum des origines à nos jours, Paris, Odile Jacob , 2005

Parizot Anne, « Ici, tout est… Sens : vers un partage des sens en harmonie », Revue française des sciences de l’information et de la communication [Online], 3 | 2013, Online since 01 August 2013, connection on 19 March 2018. URL : http://journals.openedition.org/rfsic/570 ; DOI : 10.4000/rfsic.570

Perrouty-Perret Stéphanie, Rhétoriques des senteurs, Paris, L’Harmattan, 2006

Revue Autrement, série mutations, « Odeurs : l’essence d’un sens », 1987, n°92

Revue Hermès, « La voie des sens » , 2016 / n°74

Revue Langage : « Pour une linguistique des odeurs » 2011, n°181

Revue Littérature, « Sociabilités du parfum », 2017 /1, n°185.

Revue Moebius, « Le Parfum », 2013, n° 137

Revue Terrain, « Les odeurs », 2006, n°47

Agrippa d'Aubigné, Œuvres. Tome VIII. Poésies politiques, satiriques, Poemata, poésies de Constant d’Aubigné, dir. Jean-Raymond Fanlo, Marie-Madeleine Fragonard, Gilbert Schrenck, éd. Jean-Louis Charlet, Béatrice Charlet-Mesdjian, Jean-Raymond Fanlo, Paris, Classiques Garnier, 2022.

Agrippa d'Aubigné, Œuvres. Tome VIII. Poésies politiques, satiriques, Poemata, poésies de Constant d’Aubigné, dir. Jean-Raymond Fanlo, Marie-Madeleine Fragonard, Gilbert Schrenck, éd. Jean-Louis Charlet, Béatrice Charlet-Mesdjian, Jean-Raymond Fanlo, Paris, Classiques Garnier, 2022. Fleurs et jardins de poésie. Les anthologies poétiques au xvie siècle (domaine français, incursions européennes), dir. Andeline Lionetto et Jean-Charles Monderran, Paris, Garnier, 2021.

Fleurs et jardins de poésie. Les anthologies poétiques au xvie siècle (domaine français, incursions européennes), dir. Andeline Lionetto et Jean-Charles Monderran, Paris, Garnier, 2021. La Représentation de la sorcière et de la magicienne. Du xvie siècle à nos jours en Europe occidentale, dir. Emilie Hamon-Lehours avec Ana Condé, Paris, Garnier, 2021.

La Représentation de la sorcière et de la magicienne. Du xvie siècle à nos jours en Europe occidentale, dir. Emilie Hamon-Lehours avec Ana Condé, Paris, Garnier, 2021. Seizième siècle (19), automne 2021 : L’Antéchrist au XVIe siècle, dir. Sylviane BOKDAM et Véronique FERRER.

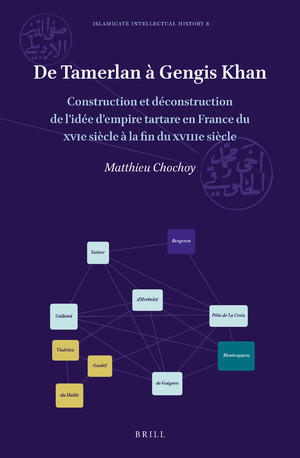

Seizième siècle (19), automne 2021 : L’Antéchrist au XVIe siècle, dir. Sylviane BOKDAM et Véronique FERRER. Matthieu Chochoy, De Tamerlan à Gengis Khan. Construction et déconstruction de l’idée d’empire tartare en France du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle, Leiden/Boston, Brill, 2021.

Matthieu Chochoy, De Tamerlan à Gengis Khan. Construction et déconstruction de l’idée d’empire tartare en France du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle, Leiden/Boston, Brill, 2021.