Porto (Portugal), 8-9 octobre 2018

Faisant suite à « Maux écrits, mots vécus. Traitements littéraires de la maladie » et à « Santé et bien-être à l’épreuve de la littérature », nous proposons d’interroger le thème du toucher au croisement de la littérature et des arts et de la médecine, l’appréhender d’un point de vue historique, symbolique et social, dans ses dimensions physique (le kinesthésique) et communicable à autrui (le kinésique). Si la question du toucher a de tous temps interpellé les formes et les pratiques, elle se trouve aujourd'hui avivée dans le cadre d’une société digitale qui reconfigure les notions de rapport, de contact, de sensation, et d’expérience. Prégnant dans les arts vivants conférant au corps une place primordiale, le toucher est également associé à la maîtrise d’une technique biomédicale, clinique et relationnelle, sur laquelle pourrons aussi nous pencher.

Certes, quand on évoque le toucher on pense notamment aux usages de la main dont Focillon a fait l’éloge dans son essai L’Art et les formes. Cependant, le corps en mouvement, soit qu’il s’avance d'un pas affirmé, soit qu’il menace de tomber (cf. les sculptures de Giacometti) se meut dans le monde interagissant avec lui et avec les autres. Vivre c’est bouger, se mouvoir, s’émouvoir. Le corps entier produit des gestes culturellement codés (Jousse, Anthropologie du geste), mais chacun y pose son éthique propre, sa manière singulière d’être au monde (Dessons, 2004).

Les travaux d’André Leroi-Gourhan (Le Geste et la parole, 1965), de Guillemette Bolens (Le Style des gestes, 2008), nous aident à penser la propriété analytique du toucher, qui se retrouve également dans le langage parlé, traduisant l’expérience quotidienne du monde, celui de l’appréhension. On dira en effet « saisir une idée » au sens de la prendre avec soi comme on s’empare d’un objet dans l’espace pour l’examiner sous tous ses angles. Le geste est donc fondamental dans la communication verbale qu’il libère, complète (et parfois contredit) ; il s’avère également fondamental dans les communications non verbales, tout comme dans toute communication interpersonnelle, nous invitant ainsi à distinguer toucher et tact. Certains gestes, certaines expressions faciales, certains silences en disent souvent plus long que les paroles. En ce sens ils font langage comme le dit Meschonnic, et invitent à cette perception « œcuménique » qu’évoque Barthes dans son article sur le théâtre de Baudelaire (Barthes, 1955).

C’est dans ce cadre pluridisciplinaire ouvert et englobant que nous entendons aborder les sens du toucher affectif ou sensible comme exploration du corps et du monde en confrontant des perspectives médicales, littéraires et artistiques.

Les propositions accueillies devront s’inscrire dans un ou plusieurs des axes suivants :

Représentations du toucher au croisement des arts et de la médecine (littérature, peinture, sculpture, cinéma et arts vivants) ; Le toucher en médecine : de la délicatesse à l’invasion violente ; le contact clinique versus les nouvelles imageries et l’idéal du corps transparent ; La part du toucher dans les processus d’objectivation et d’individuation ; Le rôle du toucher dans la communication et dans l’échange.

Organisation : Maria de Jesus Cabral (FLUL /Programa em Humanidades Médicas) Gérard Danou (médecin et essayiste) José Domingues de Almeida (FLUP/ILCML) João da Costa Domingues (FLUC/CLP)

Langue des communications : Français et portugais

Envoi des propositions : Merci d’envoyer le titre de votre proposition, un résumé de 250 mots et une notice bibliographique (100 mots maximum) à l’adresse : rdvcritique10@gmail.com

Calendrier : 15 mai 2018 : date limite pour l’envoi des propositions 15 juin 2018 : notification des participants et consignes d’inscription

Inscription : 100,00 € Elle comprend les pause-café et les deux déjeuners.

Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des participants.

Les textes sélectionnés à l’issue du colloque feront l’objet d’une publication, sous condition d’avis favorable du comité de lecture (évaluation en double aveugle).

RESPONSABLE : Rendez-vous de la critique

URL DE Référence http://www.letras.up.pt

Source: Fabula

La Science des mœurs au siècle des Lumières Conception et expérimentations, dir. Laurie Bréban, Séverine Denieul et Élise Sultan-Villet, Paris, Classiques Garnier, 2021.

La Science des mœurs au siècle des Lumières Conception et expérimentations, dir. Laurie Bréban, Séverine Denieul et Élise Sultan-Villet, Paris, Classiques Garnier, 2021. Charline Granger, L’Ennui du spectateur Thermique du théâtre (1716-1788), Paris, Classiques Garnier, 2021.

Charline Granger, L’Ennui du spectateur Thermique du théâtre (1716-1788), Paris, Classiques Garnier, 2021. Antoine Baudry de Saint-Gilles d'Asson, Journal d'un Solitaire de Port-Royal 1655-1656, éd. Pol Ernst et Jean Lesaulnier, Paris, Classiques Garnier, 2021.

Antoine Baudry de Saint-Gilles d'Asson, Journal d'un Solitaire de Port-Royal 1655-1656, éd. Pol Ernst et Jean Lesaulnier, Paris, Classiques Garnier, 2021.

Carole Primot, Teofilo Folengo en France à la Renaissance « Entendons ce que dict Merlin Cocagne », Paris, Classiques Garnier, 2021.

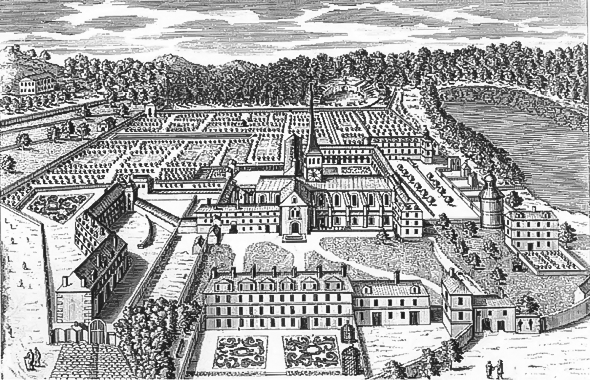

Carole Primot, Teofilo Folengo en France à la Renaissance « Entendons ce que dict Merlin Cocagne », Paris, Classiques Garnier, 2021. F. Ellen Weaver, Le Domaine de Port-Royal Histoire documentaire 1669-1710, Paris, Classiques Garnier, 2021.

F. Ellen Weaver, Le Domaine de Port-Royal Histoire documentaire 1669-1710, Paris, Classiques Garnier, 2021.