Le terme de « littérature » doit être historicisé, nous le savons bien : son apparition et ses usages, la production, la réception et la transmission des textes dits « littéraires », sont liés à des institutions, marqués par des représentations, qui ont toutes une histoire ; plus récemment, les émotions elles-mêmes se sont vues relativisées par leur inscription dans une temporalité faite de césures et de continuités.

Largement partagée, la conviction selon laquelle on ne peut soustraire l’objet « littérature » à ses déterminations et appartenances sociales se trouve pourtant fragilisée dans toutes les situations concrètes d’enseignement où la littérature est constituée en objet de savoir : de fait, certaines œuvres traversent mieux les siècles que d’autres ; de fait, le jugement de valeur ne peut être réservé aux lecteurs amateurs ; de fait, le récit que tout commentaire critique ébauche ou parachève se construit à partir de questions, si ce n’est de valeurs, en partie anachroniques. Et l’anachronisme n’est pas toujours là où l’on croit…

Les histoires et les théories littéraires que nous pratiquons s’appuient souvent sur la contestation de « régimes d’historicité » ou de transhistoricité antérieurs, mais cette critique ne nous décharge pas de la question du temps : il faut tenter de dire, positivement, le « régime de (trans-)historicité » que présupposent ou construisent nos manières de lire et de faire lire – déclarer le rapport au passé et à l’avenir qui se trouve ainsi promu. Les efforts que nous faisons, nous « littéraires », pour un partage actuel des textes du passé (ou pour un partage futur des textes du présent), impliquent une forme d’engagement sur ces questions-là, engagement motivé par des considérations pédagogiques, épistémiques, éthico-politiques. Comment dans nos travaux articulons-nous passé, présent et avenir de la littérature et de ses effets ? Comment pensons-nous le temps de la littérature et à quelles fins ? En quoi les objets (osons dire : les textes) que nous commentons et enseignons sont-ils partageables transhistoriquement ? Quel « régime de (trans-)historicité[1] » les différentes approches critiques illustrent ou favorisent-elle ?

Certains « régimes d’historicité » sont bien connus mais méritent d’être encore débattus, que leurs mots-clés soient combattus ou revendiqués dans les études littéraires actuelles. Du côté des Anciens : le modèle dit « lansonien » de l’histoire téléologique, avec ses « précurseurs », ses « héritiers » et ses « retardataires », peut-il être définitivement écarté de nos commentaires littéraires ? Si l’on ne parle plus des « attardés » ni des « égarés », qui n’a jamais employé devant une classe des verbes tels qu’« annoncer », « anticiper » ou « préfigurer » ? La croyance même en l’éternité et l’universalité d’une nature humaine a-t-elle véritablement disparu du discours critique ou pédagogique ? Cette transhistoricité-là ne va plus de soi, mais qu’avons-nous perdu avec elle ?

Sur quel autre fondement assurer la transmission des textes passés ? Du côté des Modernes, la perspective relativiste défendue par la sociologie historique, la réduction de l’histoire lansonienne et de l’anthropologie littéraire universaliste à de pures constructions mythologiques et classico-nationalistes, ne repose-elle pas, à son tour, sur une conception téléologique de la temporalité[2] ? Pour la contrecarrer, un réservoir de motifs : « trace », « survivance », « résonance », « pli », « spirale », « feuilletage », etc. Les concepts, souvent métaphoriques, qui se sont multipliés ces dernières années sous la plume des historiens, historiens de l’art et philosophes de l’histoire, peuvent-ils nous aider à penser le temps de la littérature ? Suffisent-ils ? Quel régime de (trans-)historicité devrait-on privilégier dans le commentaire critique et le partage pédagogique des textes ?

On souhaiterait, plutôt que de lister les déclinaisons thématiques ou disciplinaires d’une telle problématique, proposer, de manière résolument spéculative, trois lieux d’interrogation à partir desquels elle semble devoir se déployer. Comme on peut le constater, la discussion épistémologique est largement contournée au profit d’une exploration des présupposés théoriques à l’œuvre dans la constitution de l’objet « littérature », dans les commentaires « littéraires » des textes et de leurs effets.

Le(s) régime(s) d’historicité du discours critique et de ses catégories : nous l’avons évoqué plus haut, chaque discours critique présuppose un choix sur l’historicité de la littérature, et de là, la défense d’un type privilégié de partage. Ce choix et ses déterminations (pédagogiques, épistémiques, éthico-politiques) peuvent-ils être formulés ? Le discours critique littéraire présuppose-t-il un seul type d’historicité ou plusieurs ? Quelles sont les figures susceptibles d’en formuler l’éventuelle spécificité (récit ou contre-récit, tableau, bibliothèque intérieure, plis ou feuilletages de la mémoire, etc.) ? Certaines notions théoriques impliquent de toute évidence un régime particulier de (trans-)historicité (la figura d’Auerbach, les pathos formels de Warburg, etc.) ? Mais qu’en est-il de nos termes critiques les plus habituels, les plus scolaires ? Si des catégories comme le « classicisme » ou la « modernité » ont été remises en question pour les régimes d’historicité qu’elles favorisaient, d’autres outils (poétiques, génétiques, stylistiques, narratologiques), moins immédiatement soupçonnés, méritent peut-être d’être considérés au prisme de la pensée du temps qu’ils véhiculent.

Le régime d’historicité de l’objet « littérature » : indépendamment du régime d’historicité donné par le commentaire, l’objet « littérature » a-t-il un régime d’historicité propre, qui serait singulier par rapport à d’autres objets culturels ? Ce régime a-t-il pu varier selon les époques ou les genres ? (Autrement dit : quelle est l’historicité de l’historicité de la littérature ?) La littérature met-elle en jeu un élément – affect, émotion, sentiment, trace, trauma, voix, valeur, etc. – qui déterminerait un régime spécifique de (trans-)historicité ? Ou revient-il au commentaire de le présupposer ?

Rapport entre le régime d’historicité du discours critique et celui de ses objets : soient donc, d’une part, le régime d’historicité du commentaire et, d’autre part, celui de son objet. Comment formuler leur articulation : discordance ou relance ? Y a-t-il un enjeu (pédagogique, épistémique, éthico-politique) à interrompre dans le commentaire le régime d’historicité de certains textes littéraires ? Ou, à l’inverse, à en préserver la singularité ? En quoi ce rapport littéraire entre les régimes d’historicité se distingue-t-il de celui qui relie le commentaire historien à son objet ?

Les propositions, de vingt à trente lignes environ, devront être adressées avant le 15 décembre 2018 aux adresses suivantes : romain.bionda@fabula.org et jeannelle@fabula.org. Elles seront évaluées de manière anonyme, conformément aux usages de la revue. La version définitive des textes sélectionnés sera à remettre au plus tard le 15 avril 2018. Une ou des tables rondes pourront réunir les participants après la publication du numéro. Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec les directeurs du numéro : Lise Forment et Brice Tabeling en écrivant à : lise.forment@univ-pau.fr

Éléments de bibliographie

Anachronies : textes anciens et théories modernes, dans Atelier de théorie littéraire, Fabula, en ligne, 2011-2014 : http://www.fabula.org/atelier.php?Anachronies.

Essais. Revue interdisciplinaire d’Humanités, Hors-série n° 1, L’Estrangement : retour sur un thème de Carlo Ginzburg, dir. Sandi Landro, en ligne, 2013 : http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/ecole-doctorale/la-revue-essais/les-numeros-de-la-revue.html.

BLUMENBERG Hans, La Légitimité des temps modernes, trad. M. Sagnol, J.-L. Schlegel et D. Trierweiler, collab. M. Dautrey, Paris, Gallimard, 1999.

—, Préfigurations. Quand le mythe fait l’histoire, trad. J.-L. Schlegel, Paris, Seuil, 2016.

BOUCHERON Patrick, L’Entretemps : conversations sur l’histoire, Paris, Verdier, 2012.

— Ce que peut l’histoire [Leçon inaugurale au Collège de France], Paris, Fayard et Collège de France, 2016.

CAMPOS Lucie, COQUIO Catherine et KOVRIGUINA Assia (dir.), Littérature et histoire en débats, dans Fabula/Les colloques, en ligne, 2012 : http://www.fabula.org/colloques/sommaire2076.php.

CITTON Yves, Lire, interpréter, actualiser. Pourquoi les études littéraires ?, Paris, Amsterdam, 2007.

DEBAENE et alii (dir.), L’Histoire littéraire des écrivains, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, coll. « Lettres françaises », 2013.

DIDI-HUBERMAN Georges, Devant le temps. Histoire de l’art et anachronisme des images, Paris, Minuit, coll. « Critique », 2000.

—, L’Image survivante : histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, Paris, Minuit, coll. « Paradoxe », 2002.

DUBREUIL Laurent, L'État critique de la littérature, Paris, Hermann, coll. « Savoir Lettres », 2009.

FORMENT Lise, NANCY Sarah, RÉGENT-SUSINI Anne et TABELING Brice, « Early modern (or not ?). Une réponse à Mitchell Greenberg », dans Intensités, Transitions, en ligne, 2014 : http://www.mouvement-transitions.fr/index.php/intensites/transition/sommaire-general-de-transition/488-intensites-early-modern-or-not.

GINZBURG Carlo, « Traces. Racines d’un paradigme indiciaire », Mythes, emblèmes, traces. Morphologie et histoire, Lagrasse, Verdier, 2010, p. 218-294.

GUIDÉE Raphaëlle, « Anachronisme des œuvres d'art et temps de la littérature (ou comment l’histoire de l'art vint au secours de l’histoire littéraire) », dans Fabula-LhT, n° 8, Le Partage des disciplines, dir. Nathalie Kremer, en ligne, 2011 : http://www.fabula.org/lht/8/guidee.html.

HARTOG François, Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps, Seuil, 2003.

—, Anciens, modernes, sauvages, Paris, Galaade, 2005.

JOUHAUD Christian, Sauver le Grand Siècle. Présence et transmission du passé, Paris, Seuil, 2007.

KOSELLECK Reinhart, Le Futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques, trad. Jochen et Marie-Claire Hoock, Paris, École des hautes études en sciences sociales, 1990.

—, L’Expérience de l’histoire, éd. Michael Werner, trad. Alexandre Escudier (dir.), Paris, Hautes Études-Gallimard et Seuil, 1997.

LORAUX Nicole, « Éloge de l’anachronisme en histoire », dans Le Genre humain, n° 27, L’Ancien et le Nouveau, Seuil, 1993, p. 23-39 ; repris dans id., La Tragédie d'Athènes. La politique entre l’ombre et l’utopie, Paris, Seuil, coll. « La Librairie du xxie siècle », 2005, p. 173-190.

LYON-CAEN Judith et RIBARD Dinah, L’Historien et la littérature, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2010.

MERLIN-KAJMAN Hélène, « Liens anachroniques », Lire dans la gueule du loup. Une zone à défendre, la littérature, Paris, Gallimard, coll. « NRF essais », 2016, p. 199-221.

—, « Classicisme : éloge intempestif », dans Œuvres & Critiques, vol. 41, n° 1, Revaloriser le classicisme, dir. Rainer Zaiser, 2016, p. 43-58.

MILO Daniel S., Trahir le temps (Histoire), Paris, Les Belles Lettres, 1991.

NEEFS Jacques (dir.), Le Temps des œuvres. Mémoire et préfiguration, Paris, PU Vincennes, coll. « Culture et société », 2001.

RANCIÈRE Jacques, « Le concept d’anachronisme et la vérité de l’historien », dans L’Inactuel, n° 6, Calmann-Lévy, automne 1996, p. 53-68.

—, Le Partage du sensible. Esthétique et politique, Paris, La Fabrique, 2000.

SCHLANGER Judith, La Mémoire des œuvres (1992), Paris, Verdier, 2008.

VELAZQUEZ Sonia, « La littérature comme objet de reconnaissance : réflexions sur la transhistoricité de l’objet poétique », dans Intensités, Transitions, en ligne, 2013 : http://www.mouvement-transitions.fr/index.php/intensites/transition/sommaire-general-de-transition/492-intensites-la-litterature-comme-objet-de-reconnaissance.

VIALA Alain, « Barthes, Blanchot, Lanson : de l’origine de certaines gênes théoriques pour l’histoire littéraire », dans Texte. Revue de critique et de théorie littéraire, n° 12, Texte et histoire littéraire, 1992, p. 5-15 ; également disponible en ligne : http://french.chass.utoronto.ca/unsorted/litera/Revue_Texte/Viala.pdf.

—, « Qu’est-ce qu’un classique ? », dans Littératures classiques, n° 19, Qu’est-ce qu’un classique ?, dir. id., 1993, p. 11-31.

YILMAZ Levent, Le Temps moderne : variations sur les Anciens et les contemporains, Paris, Gallimard, 2004.

[1] Nous empruntons et déplaçons quelque peu l’expression de François Hartog, dont l’usage s’est largement répandu dans les études littéraires.

[2] C’est l’hypothèse d’Hélène Merlin-Kajman dans « Classicisme : éloge intempestif », dans Œuvres & Critiques, vol. 41, n° 1, Revaloriser le classicisme, dir. Rainer Zaiser, 2016, p. 43-58.

abbé Jean Paulmier, Memoires touchant l’etablissement d’une mission chrestienne dans le troisième monde Autrement appelé, la Terre australe, meridionale, antartique, & inconnuë, éd. Margaret Sankey, Paris, Classiques Garnier, (2006) 2022.

abbé Jean Paulmier, Memoires touchant l’etablissement d’une mission chrestienne dans le troisième monde Autrement appelé, la Terre australe, meridionale, antartique, & inconnuë, éd. Margaret Sankey, Paris, Classiques Garnier, (2006) 2022. Sainte-Beuve, Causeries sur Montaigne, éd. François Rigolot, Paris, Classiques Garnier, (2003) 2022.

Sainte-Beuve, Causeries sur Montaigne, éd. François Rigolot, Paris, Classiques Garnier, (2003) 2022. Anna Maria van Schurman, Letters and Poems to and from Her Mentor and Other Members of Her Circle, ed. & trans. by Anne R. Larsen and Steve Maiullo, Iter Press, "The Other Voice in Early Modern Europe: The Toronto Series 81", 2022.

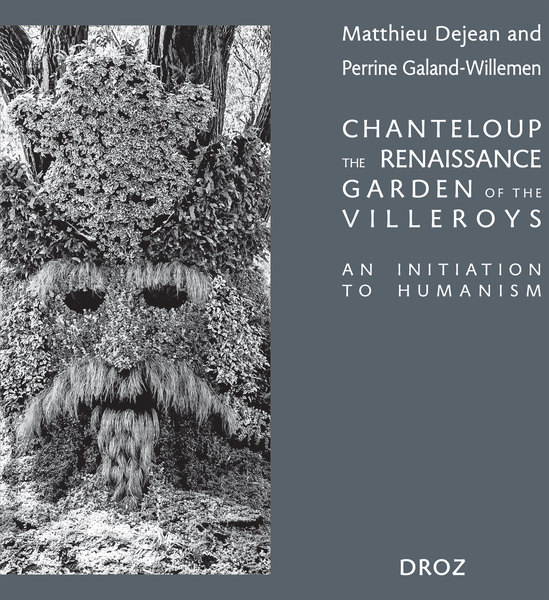

Anna Maria van Schurman, Letters and Poems to and from Her Mentor and Other Members of Her Circle, ed. & trans. by Anne R. Larsen and Steve Maiullo, Iter Press, "The Other Voice in Early Modern Europe: The Toronto Series 81", 2022. Chanteloup, the Renaissance garden of the Villeroys. An initiation to Humanism, édité par Perrine GALAND-WILLEMEN, Matthieu DEJEAN, Genève, Droz, 2022.

Chanteloup, the Renaissance garden of the Villeroys. An initiation to Humanism, édité par Perrine GALAND-WILLEMEN, Matthieu DEJEAN, Genève, Droz, 2022. L'Astrée - 3e partie, éd. crit. dir. par Delphine Denis, Paris, H. Champion, 2022.

L'Astrée - 3e partie, éd. crit. dir. par Delphine Denis, Paris, H. Champion, 2022.